Les Almées et les Ghawazee

En Egypte, jusqu'à l'arrivée des troupes de Bonaparte, il existait deux genres de danseuses, complètement différentes :

-

les almées et

-

les ghawazee (pluriel de : ghaziya).

Les almées étaient des femmes extrêmement respectées, leur nom provient d'ailleurs de l'arabe "âlmet", "savantes".

Il s'agissait de filles de bonne famille, choisies pour leurs dons artistiques, pas forcément belles mais plaisantes. Elles recevaient une éducation artistique soignée, et se produisaient à la cour et dans les harems de riches personnalités.

Elles chantaient et jouaient de la musique plutôt qu'elles ne dansaient. Mais elles se produisaient uniquement devant les femmes, jamais devant les hommes. Eventuellement, les hommes de la maisonnée pouvaient se tenir à l'extérieur de la pièce et écouter leur chant.

Elles ne se prostituaient certainement pas, à ce qu'on en sait, même si elles pouvaient avoir des protecteurs. C'est ce détail qui pourrait les différencier des geishas, avec lesquelles elles présentent des points de ressemblance.

Lorsque Bonaparte envahit l'Egypte, les almées, dégoûtées, s'enfuirent du Caire.

Avec la mode de l'orientalisme qui se déchainait, des intellectuels, des romantiques, des peintres, voulurent absolument assister aux danses de ces mythiques almées.

Mais en réalité, aucun Européen n'a jamais vu danser une almée ! Et on ne sais pas ce que dansaient les almées du XIXème siècle, puisqu'elles se sont évaporées dans la nature.

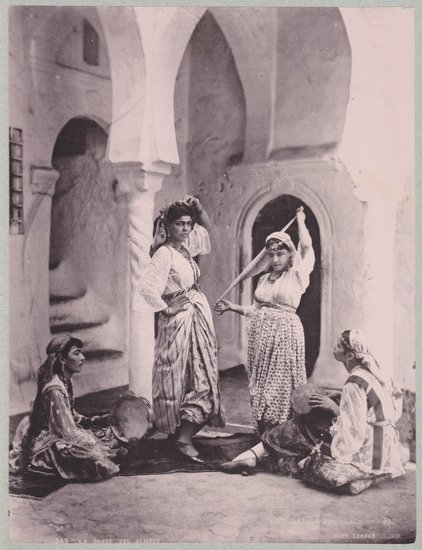

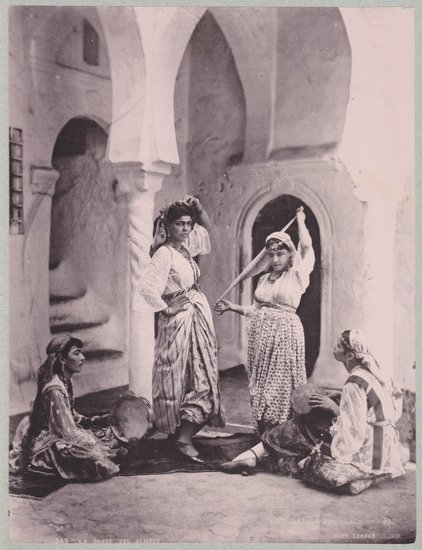

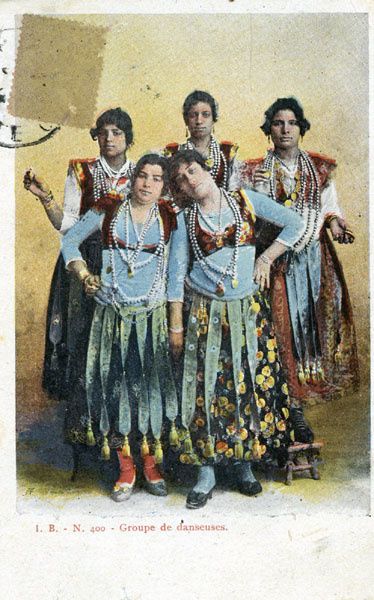

Almées - 1916

Quand les Européens quittèrent l'Egypte dans les années 1950, on assista au retour de danseuses dans les fêtes : certaines étaient des descendantes de ghawazee, d'autres des femmes du peuple qui n'avaient que la danse pour vivre, en tous cas elles se firent appeler des almées, même si elles ne l'étaient certainement pas.

Ces nouvelles almées se caractérisent par un travail de danse au sol, hérité disent-elles des vraies almées, mais l'une d'entre elles explique qu'elles dansaient au sol parce que certaines étaient si grosses qu'elles peinaient à danser debout.

Les ghawazee disent appartenir à la tribu tsigane des Nawar, issue du nord de l'Inde, qui transita par l'Afghanistan et que l'on retrouve aussi au Liban et en Syrie.

On ne sait pas exactement quand ils arrivèrent en Egypte : visiblement, il y eu une première grande migration vers le IXè siècle, et c'est de là qu'ils seraient aussi partie vers l'Espagne (l'Andalousie), la France et l'Europe Centrale, rejoignant le flux nord des Roms passés par les Balkans. D'autres soutiennent que les tsiganes n'arrivèrent qu'au XVIè siècle, avec les armées ottomanes.

Ce qu'on sait, c'est que les ghawazee ont un type physique très différent, et une langue d'origine indienne. De même, leur musique et leur danse comportent des élèments typiquement rroms ou Sinthi, comme certains instruments à cordes, (rebaba en Egypte), les frappes de pieds, les zapateado du flamenco et tous les mouvements particuliers de ces danses.

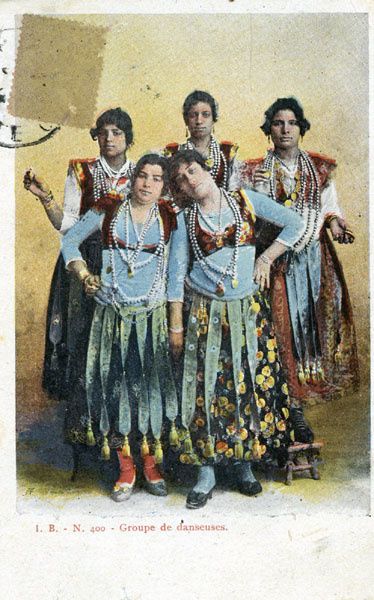

photo gauche : groupe de Ghawazee fin 19éme

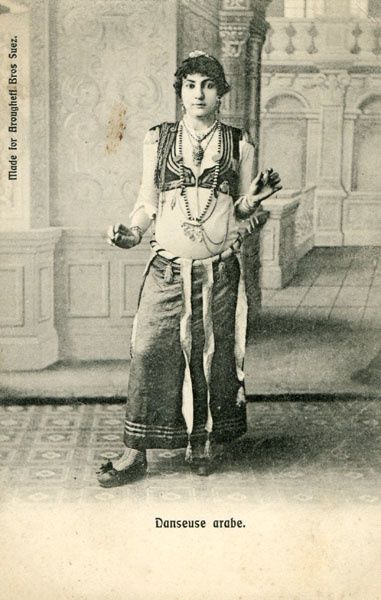

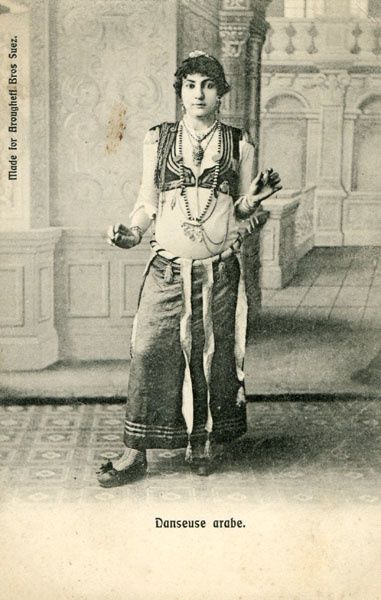

photo droite : Ghaziya début 20ème

Les ghawazee se produisaient dans la rue, dans les cérémonies et les fêtes, et dansaient devant les hommes, sans voile, ce qui était pour le moins "scandaleux". Elles se prostituaient aussi à l'occasion, les femmes tsiganes ayant des mœurs très libres.

L'élite les méprisait, contrairement aux almées, mais elles étaient très aimées du peuple. De plus, comme elles payaient beaucoup d'impôts, elles étaient tolérées.

Quand les armées de Bonaparte arrivèrent en Egypte, elles se frottèrent les mains : de la clientèle !

Elles s'installèrent dans le campement militaire, où on ouvrit d'ailleurs les premières maisons closes d'Egypte, et arrivèrent si bien à distraire les soldats qu'ils ne voulaient plus rien faire.

Si bien que Bonaparte, avec sa clémence habituelle, fit exécuter 400 ghawazee et jeter leurs corps décapités dans le Nil.

Leur histoire ne fut pas de tout repos.

En 1834, le nouveau sultan Mohammed Ali déclare leur présence indécente et contraire aux bonnes mœurs, et les exilent sous peine de mort dans le "saïdi", dans le sud : elles s'installent à Louxor et Esna en particulier. Malgré l'interdiction de danser, et les lourds châtiments corporels qu'elles risquaient, elles continuent de pratiquer leur art, y compris dans les maisons closes.

C'est d'ailleurs à Esna que Flaubert rencontra la fameuse Kutchuk Hanem, qui devint la coqueluche des occidentaux "orientalistes".

En 1866, le bannissement fut levé, mais de nombreuses ghawazee choisirent de rester dans le sud.

Au début du XXè siècle, 'Little Egypt", une ghaziya, danse à l'exposition universelle de Chicago, et lance la mode de l'orientalisme et de la "danse du ventre" aux Etats-Unis, malgré le scandale que provoqua son exhibition.